・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東日本大震災で被災された皆様にお見舞い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2012年の11月下旬に京都・鞍馬寺(くらまでら)と

貴船神社(きふねじんじゃ)に行ってきました。

(2011年に行った時の様子は「秋の京都・貴船神社と下鴨神社2011」でご覧下さい。)

京阪電車「京橋」駅から「出町柳(でまちやなぎ)」駅まで乗って、料金は大人460円。

叡山電鉄「出町柳(でまちやなぎ)」駅まで歩くと

「貴船もみじ灯篭」のヘッドプレートを付けた800系の列車がお待ちかね(下の写真)。

この列車でも「鞍馬寺」へ行けたのだけど、

窓ガラスが大きく景色がよく見える「きらら号」を待つことに。

待ってる間に700系の電車が到着。

(下の写真)

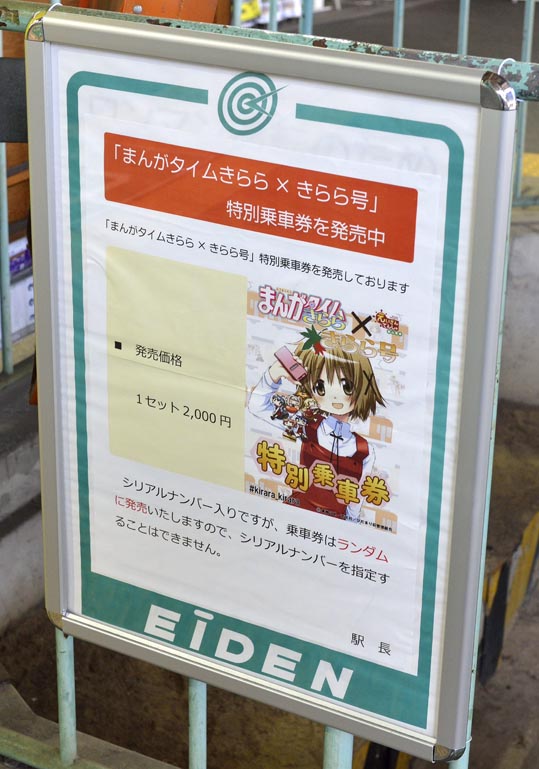

構内の柵に「まんがタイムきららXきらら号」特別乗車券のポスターが貼ってあったよ。

900系の「きらら号」とマンガ雑誌の名前の「きらら」が同じ事からタイアップが実現。

800系の「鞍馬」行きが発車した後に

900系「きらら号」が到着。

(下の写真)

下は900系の運転席。

窓ガラスの面積が広いので景色がよく見える。

(下の写真)

電車が出るのを待ってると、思いがけなく「まんがタイムきららXきらら号」

(「まんがタイムきららキャラット」に連載されてる「ひだまりスケッチ」のラッピング電車)

が到着。(下の写真)

2011年は「けいおん!」ラッピング電車だったけど、

2012年は「ひだまりスケッチ」。

相変わらず叡山電鉄はラッピング電車と言うよりは

ステッカー電車という感じだけど。

ヘッドマークは珍しい星型。

(下の写真)

(下の写真)

1両編成の700系の片側に大きなステッカーが2枚貼ってあるだけ。

(下の写真)

上の写真のドアのガラスに貼られたステッカーの部分を切り抜くと、

下の「うめ先生」のステッカーだったよ。

撮影時には気づかなかった。

(因みに「うめ先生」は原作者の「蒼樹うめ」さんの分身。)

時間がなく反対側を撮ることが出来なかったので

反対側が違う絵柄のステッカーかどうかは知らない。

因みに2013年3月下旬までは走ってるみたいなので、

気になる人は行ってみてね。

私たちが乗ってる「きらら号」が出発。

(下の写真)

下はすれ違った800系の、花や植物が描かれたラッピング列車。

「まんがタイムきららXきらら号」もこのようなフルラッピングだったら良かったのにね。

700系ともすれ違い…

(下の写真)

「鞍馬」行き「鞍馬線」と

「八瀬(やせ)比叡山口」行き「叡山本線」に分かれる駅

「宝ヶ池」に近づく。

(下の写真)

私たちが乗ってるのと同じ900系が通過。色も同じ。

(下の写真)

800系も通過。(下の写真)

「二軒茶屋」駅が近づく。

遠方に退避車両が見える。

この駅の先からは単線だ。

「市原」駅を過ぎ「ニノ瀬」駅が近づくと「もみじのトンネル」が(下の写真)。

「紅葉も散ってる」という予想通り 。

見るも無残なかんじ。

(下の写真)

因みに1年前の2011年の時は下の写真の通り。

赤く色づいた紅葉でいっぱい。

写真がほぼ同じ地点(電車の窓越し)からの撮影になってるのが不思議。

何も考えずに撮ったんだけどね。

下の写真の方が1500万画素ほど解像度の低いカメラで撮ったので

遠くの木々がもやもやしてる。

先に出発した「貴船もみじ灯篭」のヘッドプレートを付けた800系列車が

「ニノ瀬」駅まで折り返してきたね。

(下の写真)

2011年には降りた「貴船口」駅を通過。

(下の写真)

終点の「鞍馬」駅に到着。

(下の写真)

(叡山電鉄「出町柳」~「鞍馬」駅まで約30分、大人410円。)

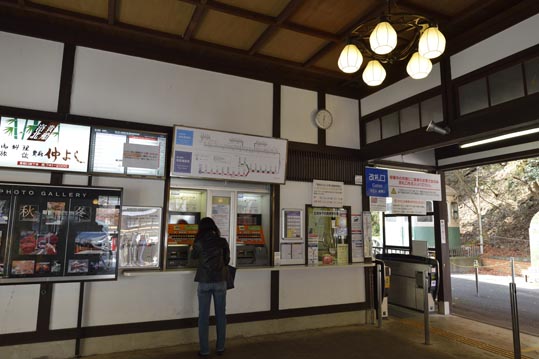

下は「鞍馬」駅の駅舎内。

右奥は公衆トイレかなと思って、写真の一部を切り取って拡大すると…

古い電車の一部だ。

(下の写真)

1994年まで活躍したデナ21号車の先頭部がカットされて鞍馬駅にて展示されてるようだね。

車輪も展示されてるのが少し写ってる。

撮影時に気づいてたら、近くまで行って撮ったのに、残念。

駅舎内には「天狗(てんぐ)」と「牛若丸(うしわかまる)」にちなんだ絵が貼られてる。

(下の写真)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あっ、駅の外にHなモニュメント。

(下の写真)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「天狗(てんぐ)」のモニュメントだよ。

全然Hじゃないんだから。

「天狗(てんぐ)」は鼻の長い妖怪のことだよ。

でも「鞍馬寺」では「牛若丸(うしわかまる)」に剣術を教えたとされる

お坊さん「鞍馬天狗(くらまてんぐ)」の事を指してるんだけどね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「牛若丸」は「源義経(みなもとのよしつね)」の子供の頃の名前だよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

う~ん、日本史で習ったかも…

なんでも知ってるからと言って

「天狗になるんじゃないわよ。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なんでもは知っていないわよ。

知っていることだけ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

下は「鞍馬寺」の入口。

上の写真の左側の建物は「修養道場」。

下がその正面。

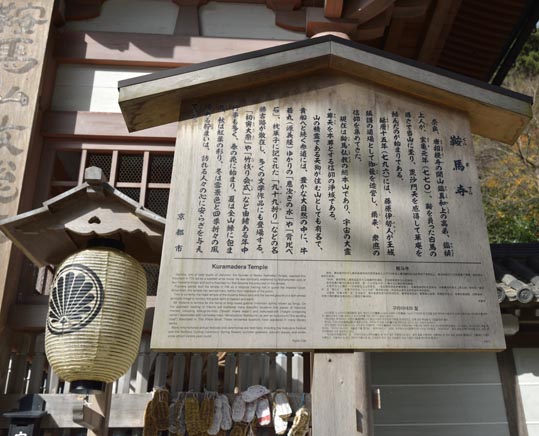

下は「鞍馬寺」の入口にある「仁王門(におうもん)」。

立て札には「鞍馬寺」の所以が書かれてる。

(下の写真)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「鞍馬寺」の「狛犬(こまいぬ)」は変わってるね。

(下の写真は、向かって右にある口を開けた「阿形(あぎょう)」の虎)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

普通は向かって

右に「獅子(ライオンの事)」の像があって、

左に「狛犬(こまいぬ)」の像があるんだけどね。

そして元々は左側だけを「狛犬(こまいぬ)」と言ってたんだけど、

今では両方を「狛犬(こまいぬ)」と言うようになったみたい。

鞍馬寺では左右共に「虎」になってるね。

「阪神タイガース」ファンの多い関西にピッタリだね。

(下の写真は、向かって左にある口を閉じた「吽形(うんぎょう)」の虎)

門に「仁王門(におうもん)」のいわれが書かれた札が(下の写真)…

「仁王門(におうもん)」で入山料200円を払う。

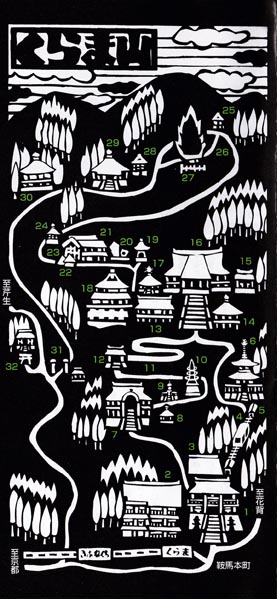

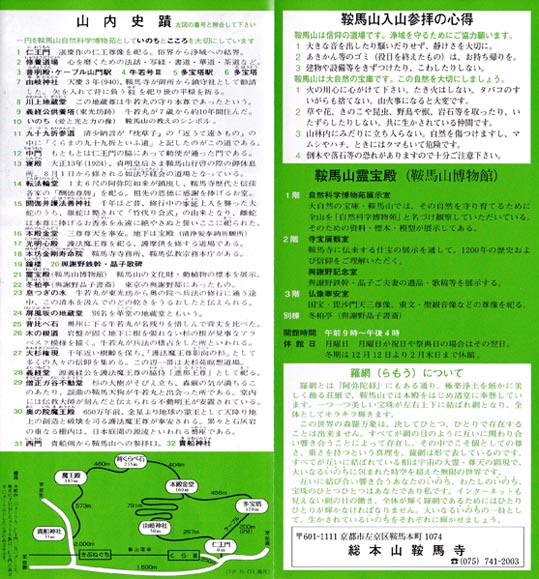

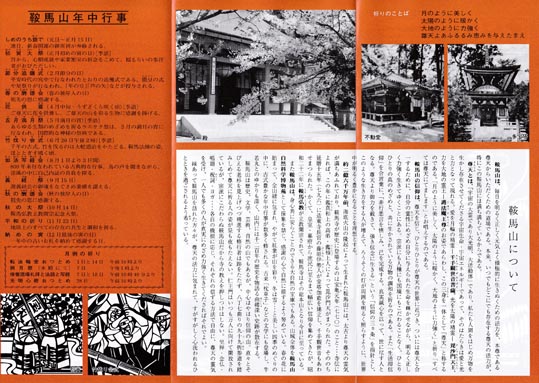

下はチケットの代わりのパンフレット。

入ってすぐの「手水鉢(ちょうずばち)」。

(下の写真)

朱色の灯篭が目にも鮮やか。

(下の写真)

「鞍馬寺 本殿」に着くまでの1町(約110m)おきに、

下の「町石(ちょうせき)」が置いてあるみたい。

石段を登って右側の建物がケーブル乗り場。

(下の写真)

ぱっと見は、休憩所か、お土産物売り場みたいに見えるケーブル乗り場。

「普明殿(ふみょうでん)」という名前みたい。

(下の写真)

ちょうどケーブルカーが下りてきたけど乗らなかったよ。

(下の写真)

下はかわいいお地蔵様。

「童形六体地蔵尊」

子供はみんなほとけの子。

子供は天からの預かりもの。

子供は親の心をうつす鏡。

と書かれてる。

少しだけ紅葉が残ってる。

(下の写真)

下は「放生池(ほうじょういけ)」。

「放生(ほうじょう)」とは捕らえた生き物を放す事。

「放生池(ほうじょういけ)」の滝のあたりの石垣は江戸時代のままみたい。

(下の写真)

下は「吉鞍社(よしくらしゃ)」。

背丈より低い石造の鳥居。

(下の写真)

しゃがまないと通り抜けられない。

同じ石造だけど、こちらは下を人が通れるぐらい大きい。

(下の写真)

「魔王の瀧(たき)」の石碑がある。

「魔王の碑」「魔王の瀧(たき)」の石碑。

(下の写真)

「魔王」と聞くと「織田信長」を思い出すけど、

「鞍馬寺」の「魔王」は「護法魔王尊」の事みたい。

下の写真の左上の朱色の建物に「護法魔王尊」が奉られており、

その建物から突き出した部分から水が流れ落ちてる。

これを「魔王の瀧(たき)」と呼んでるようだ。

流れ落ちる水の量が少なく、途切れ途切れに落ちるから

中々「滝」らしく撮影できない。

(下の写真)

三脚を使ってもっと絞り、スローシャッターで撮ったら「滝」のように撮れたかも。

下は「鬼一法眼社(きいちほうがんしゃ)」。

「魔王の瀧(たき)」のすぐ横にある。

「鬼一法眼(きいちほうがん)」は「牛若丸」に剣術を教えた「鞍馬天狗」の別名。

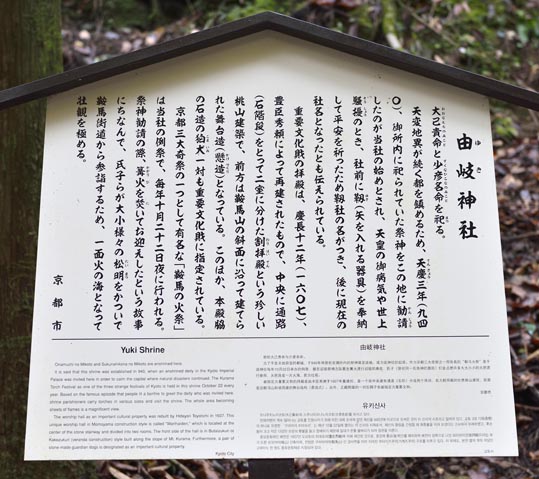

「仁王門(におうもん)」から267m歩いて「由岐神社(ゆきじんじゃ)」に到着。

下はその言われが書かれた立て札。

下が「由岐神社(ゆきじんじゃ)」の入口。

下の

石段が建物の真ん中を貫いてる建物が

「拝殿(はいでん)」。

桃山時代の建物で、重要文化財。

「拝殿(はいでん)」を抜けると立派な杉の木が見える。

(下の写真)

石段横には「鞍馬火祭り節」の石碑。

(下の写真)

立派な杉は樹齢800年、樹高53mで、京都市天然記念物。

(下の写真)

振り返って下の「拝殿(はいでん)」を撮ったらいいかんじ。

下が「由岐神社(ゆきじんじゃ)」の「本殿」。

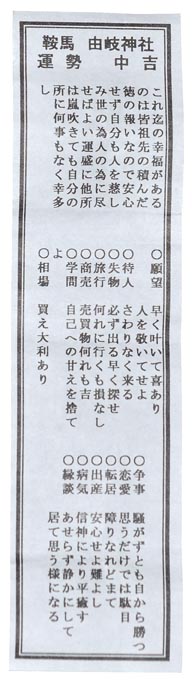

「天狗みくじ」を引いてみた。

(下の写真)

小銭で400円なかったから、500円玉入れた。

中吉だった。

(下の写真)

「本殿」左右の「狛犬(こまいぬ)」は重要文化財。

(下の写真)

右側にもあるのを気づかず、左側しか撮ってないよ。

「由岐神社(ゆきじんじゃ)」の同じ敷地に

「三宝荒神社」。

(下の写真)

このあたりにある鳥居は

なぜか赤くないし、石造りの物ばかりだね。

イラスト入りの絵馬が奉納されてました。

「2012.11.4までこの絵馬が残りますよーに!!」という願い事は

叶ってましたよ。

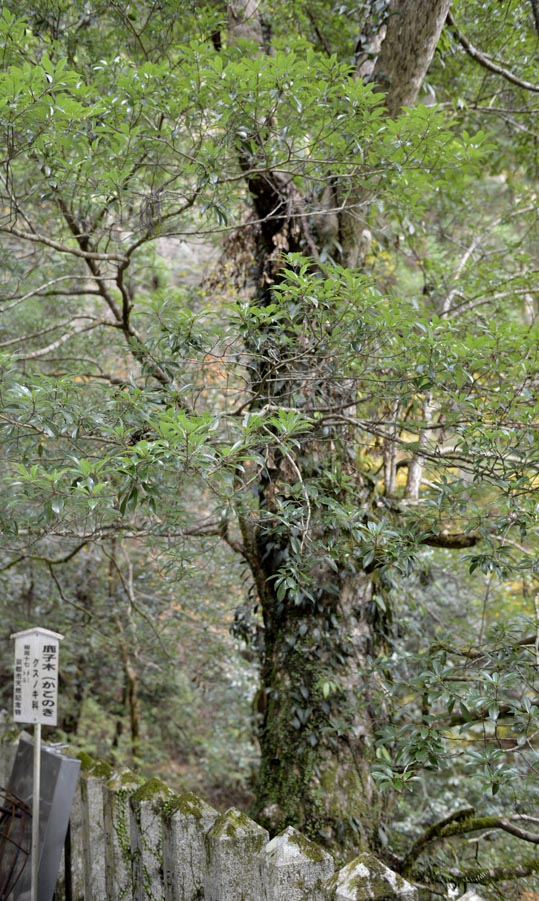

「かごのき」という聞いたことが無い木が…

(下の写真)

下は「由岐神社(ゆきじんじゃ)」「本殿」の側面写真。

「由岐神社(ゆきじんじゃ)」を後にし、更に山を登る。

下は参道の横の流水。

こういう所を登ってゆくわけではない。

参道はアスファルト舗装ではないが、歩きやすい道だ。

下は俳人「山本青瓢」の「火祭りや鞍馬も奥の鉾(ほこ)の宿」の句碑。

下は「川上地蔵堂」。

下は「義経供養塔」。

「牛若丸」が住んでいた「東光坊」があった場所みたい。

下は鞍馬山の教えのシンボルとして建てられた「いのち」の像。

下は「双福苑」。

下の2枚は「義経供養塔」を参道の上から撮った写真。

だんだんと上に登り「いのち」の像も小さく見える。

下の写真の曲がりくねった参道が「九十九折(つづらおり)参道」。

清少納言が「近うて遠きもの」でこの道の事を書いてたみたい。

下は「中門(ちゅうもん)」。

もともとは「仁王門(におうもん)」の横にあったそうだ。

「中門」を過ぎてからは石段になって坂も険しくなってきた。

(下の写真)

下は「貞明皇后御休息所跡」。

まだまだ先は長い。

(下の写真)

石段に散り落ちたモミジの葉。

(下の写真)

「ケーブル乗り場」と「本殿」に行く分岐点。

(下の写真)

「ケーブル乗り場」は関係ないと思って行かなかったけど、

後で「ケーブル乗り場」のすぐ近くに「多宝塔」があるんだったと気づいた。

「多宝塔」も撮りたかったな。

「本殿」まであと162m。

(下の写真)

この辺りには紅葉が残ってる。

(以下の写真)

下は「巽(たつみ)の弁財天」。

この石段を登ると「本殿」だ。

(下の写真)

下は石段の途中にある「寝殿(しんでん)」。

大正時代に貞明皇后さまが行啓された折にご休息された建物。

下の写真の奥が「天法輪堂」。

「天法輪堂」の屋根が見える。

(下の写真)

やっと「鞍馬寺 本殿」に到着。

(下の写真)

入口の「仁王門」から歩いて45分かかったよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ねえ、あの人何をしてるんだろ?

(下の写真)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お祈りをしてるみたいだね。

六角形の中心に立って、

両手を天に向かって広げ、

宇宙のエネルギーを集めてるのかな。

霊的なスポットなのかも。

私たちも並んでやってみようよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「本殿」の前にも虎の「狛犬」があるね。

(下の写真)

向かって右にあるから、口を開けた「阿形(あぎょう)」の虎だね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

下は、 向かって左にある口を閉じた「吽形(うんぎょう)」の虎だね。

下の石は「本殿」後方から出土。

更にこの石の下から大量の経塚遺物が発掘された。

この発掘された経塚遺物200点余りは国宝に指定されたみたい。

わずかに残った紅葉がきれい。

(下の写真)

奥に見えるのが「本坊金剛寿命院」。

(下の写真)

下は「本殿」を左側から撮影。

立派な樹は桜の木かな。

「奥の院」参道を示す標識がある。

(下の写真)

下は本堂の左側にある「光明心殿(こうみょうしんでん)」。

下は「本坊金剛寿命院」の入口。

「鞍馬山」の敷地のあちこちの石には、下の写真のような標識が付けられてる。

石マニアにはたまらないのかも。

さあ、いよいよここから「奥の院」参道だ。

(下の写真)

この続きは「秋の京都・鞍馬寺と貴船神社2012(後編)」で…

お楽しみに。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ゆきで~す。

ゆきで~す。